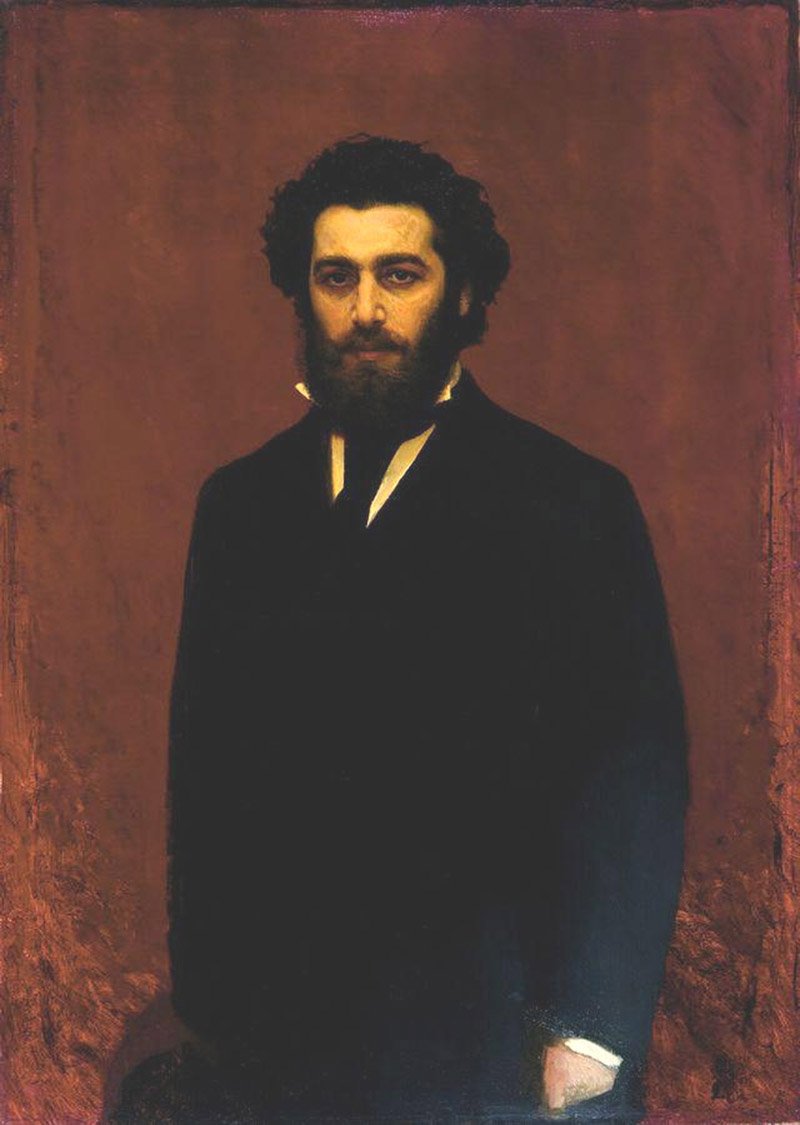

Предположительная дата рождения 1842 год, татарское предместье Мариуполя – 11 июля (24 июля по новому стилю) 1910 год, Петербург

Кудесник цвета, новатор, пейзажист.

О русском художники мало что известно, особенно, что касается его детства и молодости. Сам он никогда о себе ничего не писал, считается, что он не умел писать и был мало грамотен так как его происхождение из самых низов. Отец Куинджи был бедным греком-сапожником. В переписи 1857 года он был назван Куинджи, а в метрике Еминджи (с турецкого «трудовой человек»). И в виде на жительство в 1870 году, - как «мещанин из привилегированных греков Куюнджи». Вся жизни русского художника мало изучена, известны только «общественные» его дела. Куинджи переводится с турецкого как «золотых дел мастер» - фамилия взята в память о деде-ювелире. Известно, что у художника был брат, который русифицировал свою фамилию, назвав себя Спиридоном Золоторёвым.

В возрасте трёх лет Куинджи потерял отца, а следом и мать. Его взяли на воспитание родственники. Из-за материальных трудностей им не удалось дать мальчику хоть какое-то образование, да и сам Куинджи не хотел учиться. Мечта мальчика стать художником исполнилась не сразу, он ещё долго менял профессии, прежде чем сделал серьёзные шаги в мир большой живописи.

В 1850-х годах юноша едет в Феодосию к известному русскому художнику Айвазовскому, но тот лишь доверяет Куинджи растирать краски и красить заборы. Есть сведения, что тогда художник получил несколько значимых уроков у ученика Айвазовского, известного по тем временам, А Фесслера. Так юноше пришлось вернуться в Мариуполь.

Предположительно в 1860-х годах молодой живописец пытается дважды поступить в Академию художеств и всё безрезультатно, ведь его художественная подготовка оставляет желать лучшего. Только благодаря своей энергии и упорству он добился успеха. В 1868 году за исполненную им картину «Татарская деревня при лунном освещении на южном берегу Крыма» Куинджи получает от Академии звание «свободный художник». В то же время ему разрешают посещать занятия в Академии в качестве вольнослушателя.

Следующие пятнадцать лет жизни художника хорошо известны из литературных источников. Куинджи, во время учёбы, близко сошёлся с Репиным и В. Васнецовым. Картины, исполненные им в 1870-х годах показывают участие художника в идеях передвижничества. В 1875 году Куинджи становится членом Товарищества передвижнических художественных выставок. После оглушительного успеха в 1880 году благодаря картинам «Украинская ночь» и «Берёзовая роща» - художник уходит из Товарищества. Причиной того стали «социальные рамки», которые стесняли русского художника, он не хотел «критиковать», его задачей было «изображать». А с 1882 года, когда зритель был ошеломлён устроенными художником выставками одной картины, он перестаёт выставляться. Так вся его новаторская работа, на протяжении тридцати лет, была скрыта.

В 1880-е годы Куинджи стал богатым человеком. Картины его очень высоко ценились, он занимался ещё недвижимостью и стал владельцем 3-х петербургских домов на Васильевском острове.

В 1874 году русский художник женился на обрусевшей гречанке Вере Елевфериевне Кетчерджи (в «русском» варианте – Вере Леонтьевне Шаповаловой). Не смотря на богатство, семья Куинджи жила скромно – прислугу не содержали. И характер художника ничуть не изменился. В Веру Куинджи был влюблён чуть ли не с детства. Она была дочерью предпринимателя, который разрешил ей замужество с Куинджи только после того, когда художник стал богатым. У них не было детей, но было полное взаимопонимание. Все заботы взяла на себя Вера Леонтьевна, вплоть до содержания кистей и палитры художника.

О Куинджи ходили легенды. Люди говорили о любви художника к «братьям меньшим», о том, что он умеет разговаривать с птицами. И действительно Куинджи разбил сад на крыше, куда слетались птицы со всей округи. Он лечил и кормил их.

По характеру Куинджи был совершенно бескорыстен, а его благотворительные акции потрясали многих современников. В 1900-х годах Куинджи подарил Академии художеств 100 000 рублей, которые пошли на учреждение 24 ежегодных премий, присуждавшихся молодым живописцам. А в 1909 году отдал 150 000 рублей и своё крымское имение новому независимому объединению художников – его стали называть Общество имени А.И. Куинджи.

В 1892 году Куинджи присвоили звание профессора. С 1894 по 1897 год Куинджи ведёт пейзажный класс. Его воспитанниками были известные художники – Богаевский, Рерих, Рылов. Даже когда преподавательская деятельность была окончена, двери семьи Куинджи всегда были открыты для его воспитанников.

В конце жизни русский художник тяжело болел, у него было больное сердце. Умер он в своей петербургской квартире буквально на руках у своих учеников, которые съехались из разных уголков России.

Известные произведения Куинджи Архипа Ивановича

Картина «Украинская ночь» была исполнена в 1876 году и находится в Государственной Третьяковской галерее, в Москве. Эта картина представляет собой увлечение Куинджи «новациями» западной жизни. Художник в 1873 году побывал во Франции, Германии и Англии. Хотя нельзя утверждать о влиянии заграничных поездок на технику исполнения русского художника. После поездки за границу в 1875 году Куинджи создал «Украинскую ночь» - вещь небывалую в русской живописи по тем временам. В этой картине художник уходит от реализма к романтизму, но не академическому, а с совершенно новыми приёмами живописи. Когда в 1878 году картины Куинджи экспонировались на выставке в Париже, огромный успех имела именно эта картина.

В «Украинской ночи» Куинджи не использует тональности как передвижники, он использует цветовые сочетания. Чтобы достичь контраста с яркой освещённостью Куинджи пишет реку лишь схематически, основываясь на цвете грунтовки. Он уплощает картину, сохраняя перспективу, тем самым предвосхищая декоративную живопись начала ХХ века. Дорога и хаты словно фосфорицируют.

Одна из самых известных работ Куинджи - картина «Лунная ночь на Днепре» (1880), Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. Существует история, что зрители заглядывали за полотно, чтобы узнать, нет ли там лампочки, подсвечивающей полотно. Зная эту картину, современники цитировали Гоголя: «Чуден Днепр при тихой погоде…» или: «Знаете ли вы украинскую ночь?..» Картина была экспонирована на выставке одной картины в Петербурге и стала сенсационным событием. Огромные очереди выстаивали желающие посмотреть картину. Зал был практически без освещения, лишь электрический луч направлялся на картину, усиливая её сияние и глубину.

Естественный лунный свет достигнут путём многослойной лессировкой и умелым использованием световых и цветовых контрастов. В этой картине изображено слияние человеческого мира с природой. Почти идеальное композиционное решение, дополненное побеленными домами, отсвечивающими лунный свет. Куинджи создаёт иллюзию искрящейся и трепещущей глади воды.

Картина «Радуга» была написана русским художником в 1900-05 годах, хранится она в Государственном Русском музее, в Санкт-Петербурге. Это произведение представляет собой шедевр «позднего» Куинджи. Тут Куинджи непревзойденный мастер создания цветовых и световых эффектов. В этой картине встречаются сразу три мотива живописи тех времён – мотив хлебного поля, мотив дороги и мотив радуги – их стремились исполнить многие известные художники. С этой картиной, несмотря на свой возраст, художник был современным, шёл в ногу со временем.

Целостный образ мира в картине дополнен небольшой деревушкой, разместившейся на холме. Радуга в христианской литературе считается символом неразрывной связи Бога и человека. В работе Куинджи радуга источает ослепительный свет. Извилистый просёлок, полузаросший травой и тёмный от дождя, разрезает поле на две части и теряется вдали, выражая образ странствования человека.

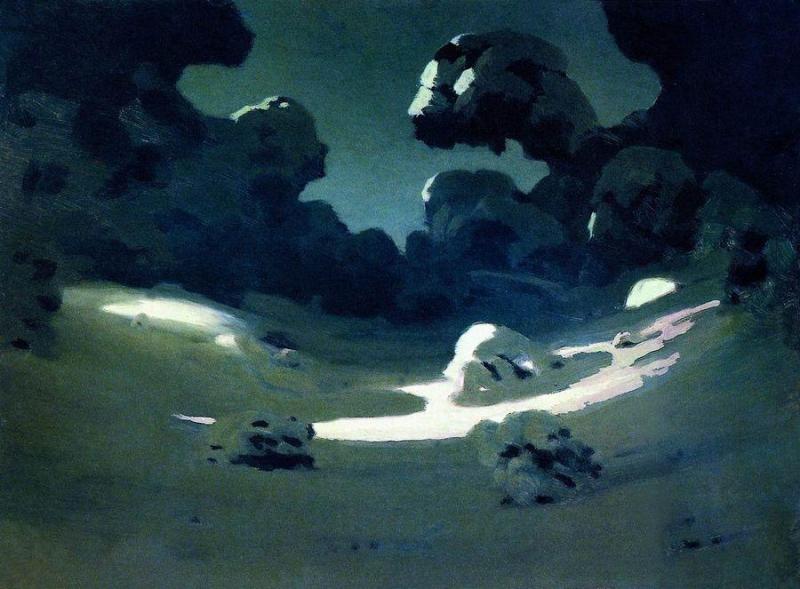

Картина «Ночное» (1905-08), Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. Эта картина периода жизни затворничества русского живописца. Куинджи не выставлял больше своих работ на выставках, но продолжал плодотворно работать. «Ночное» впечатляющий результат его работы на закате лет. Картина выполнена в стиле преображённого романтизма, внимательного реализма и нарождающегося на рубеже веков символизма. То есть это произведение соединяет в себе сразу три тенденции живописи.

Главным героем картины является небо, которое изображено на большей части картины, благодаря низкой линии горизонта. Месяц посылает прощальный привет земле. Композиционный центр картины – лошади. Как будто пятнами изображены сонные подростки. Мотив картины – тихое и светлое прощание художника, что можно прочитать и в дымке, скрывающих безбрежные просторы, будто тающих на глазах у зрителя далей.

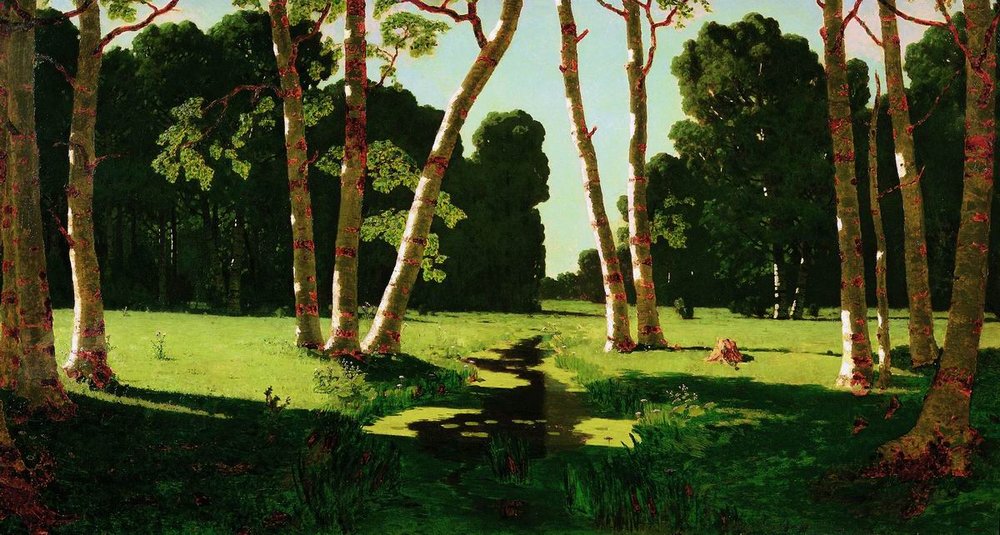

Шедевр Куинджи А.И. – картина «Берёзовая роща»

Берёзовая роща – символ России. Часто изображается художниками и всегда по разному. Эта картина написана в 1879 году, находится в Государственной Третьяковской галерее, в Москве. Эта картина и ещё две картины художника («Север», «После дождя») были показаны на VII передвижной выставке в 1879 году. Картина поражает своей яркостью и радостным единением с природой. В газете «Молва» Куинджи обвиняют в том, что он перезеленяет свои работы, что возможно и послужило поводом ухода художника из Товарищества. Автор таких обвинений был коллега по Товариществу М. Клодт.

Куинджи лепит идеальный образ берёз. Они одновременно реальны и условны, их уплощение создаёт декоративность картины. Колорит картины задаёт всепроникающий зелёный цвет, который присутствует и в небе, и на стволах деревьев, и в ручейке, не говоря уже о траве и листьях. Стремление к идеальному изображению придало статичность деревьев, и листьев, словно бы застывших между небом и землёй. Передний план картины погружён в тень, подчёркивающую солнечную насыщенность центральной части.

- Берёзовая роща

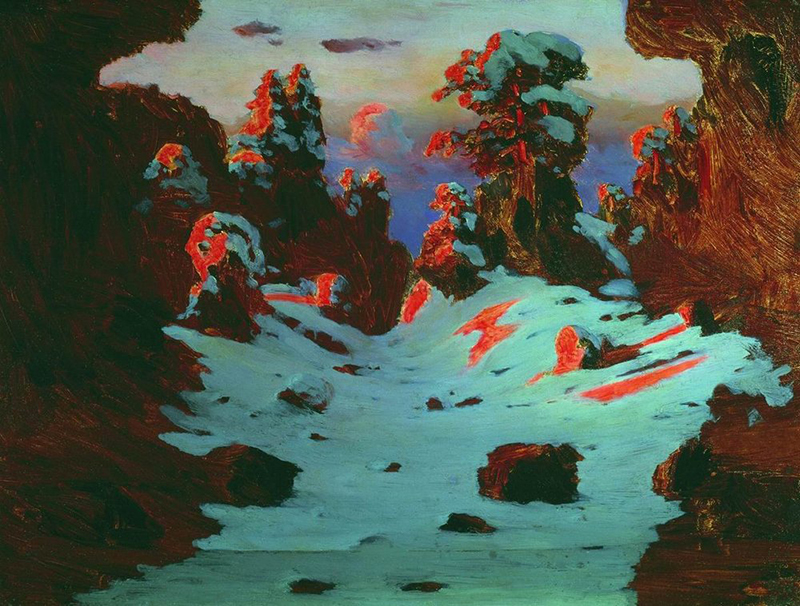

- Дарьяльское ущелье. Лунная ночь

- Днепр утром

- Эффект заката

- Крым

- Крыши. Зима

- Вечер на Украине

- Ночное

- Лунная ночь на Днепре

- Берёзовая роща

- Украинская ночь

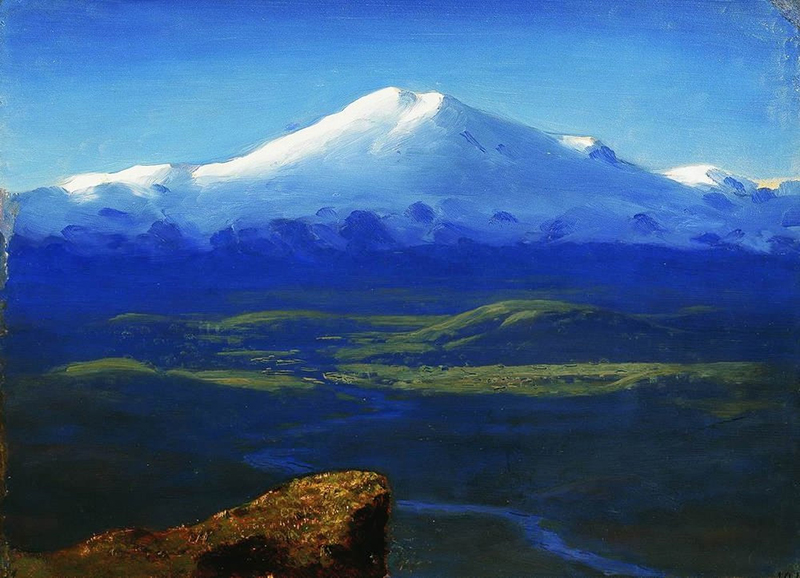

- Снежные вершины

- Север

- Радуга

- На острове Валааме

- Ладожское озеро

- Море. Крым

- Полдень. Стадо в степи

- После дождя

- Пятна лунного света. Зима